Segunda y última parte del ensayo para una ética del presente, ni moderna ni posmoderna, pero sí muy apropiada para el siglo XXI

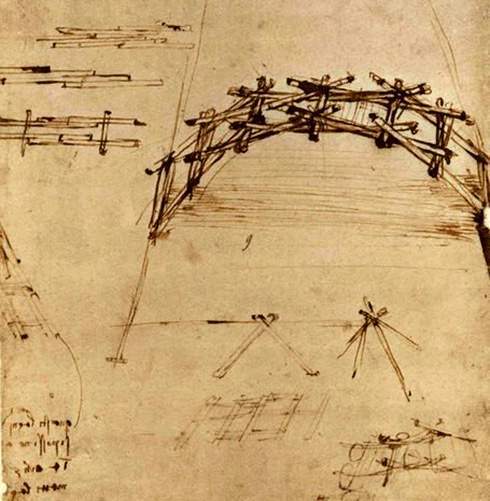

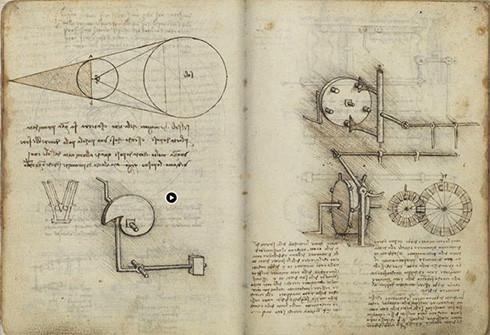

Manuscritos de Leonardo Da Vinci

IV Un punto de partida seguro

Para el viaje de la ética a la política, para el tránsito de la experiencia interior a la vida pública, sí hacen falta alforjas. La política nunca ha mejorado a los hombres, pero los hombres sí pueden mejorar la ciudad. ¿Cómo? En primer lugar, procurando no perjudicarla ni dañarla. Y, sobre todo, mejorándose a sí mismo. Porque si la ciudad necesita de buenos ciudadanos, más precisa de hombres buenos. Digámoslo así: la política convierte a los hombres en ciudadanos, pero la ética los hace humanos. Ocupándose de uno mismo, el hombre se asegura el mayor bien que pueda concebirse, con indudables beneficios para la ciudad, al no tener ésta que tomar la tarea que aquél abandona. La política no puede –no debe– ponerse en el lugar de la ética.

¿Conduce la actitud que sostengo a la anomia social? Podría ser. Pero, lo contrario –la preocupación por los otros más que por uno mismo, la fijación en los asuntos ciudadanos como una manera de abdicar de la propia atención y cuidado– es la mejor escuela para crear seres literalmente alterados, fuera de sí mismos, inquietos, auténticos animales políticos, en prevención permanente, cegados por la ansiedad hacia alter. La actividad política se convierte así en severa suplantación en el momento en que pretende actuar políticamente sobre los demás desde una posición de desgobierno moral. Aristóteles afirmaba que sólo en la ciudad podía asegurarse la vida buena, el vivir bien o el vivir feliz, y a esa vida la denominaba to eû zên. Pero la vida humana no es zên sino bios. El término zên remite a la vida animal, vida para animales, no importa que se digan políticos.

Manuscritos de Leonardo Da Vinci

V La política, después de la ética

El entusiasmo por la política abruma e incomoda a una sensibilidad resueltamente libre, porque quien se siente afectado por él no puede disfrutar a solas (incongruente sería tal portento) sino que necesitan impartirlo e imponerlo como doctrina, generalizarlo, universalizarlo. Cuando la implantación y la extensión de esta ansia se convierten en programa de actuación y en praxis colectiva (en «hoja de ruta» dicen ahora los cursis) surgen irremediablemente la coerción y la coacción como componentes necesarios de un ideario político vocacionalmente totalizador, de la que no salen inmunes particulares manifestaciones de la denominada «democracia social», modernamente «progresista». Una concepción que erige a la política en factótum de la sociedad, ante la que deben necesariamente plegarse el resto de esferas de acción: la economía, la justicia, la cultura, etcétera. Es decir, todo.

La democracia liberal se muestra, en cambio, más complaciente y comprensiva con la opción individual que la anterior, al distinguir, sin excusas, la esfera privada y la esfera pública. Sólo en ella –como se han esforzado en poner de manifiesto sus principales teóricos: Locke, Spinoza, Tocqueville, Stuart Mill, Ortega y Gasset, Hayek, etcétera– puede todavía confiarse en que la excelencia moral no se extinga entre la multitud y el igualitarismo, entre la masa y la igualación. La excelencia moral comporta principalmente dos atributos: aspirar a lo mejor en la vida superior (la excelencia) y querer ser libres y felices desesperadamente, es decir, regirse por la voluntad de acción más que por la ansiedad de la esperanza (André Comte-Sponville).

Podremos –o no– sostener, con Robert Nozick y otros libertarians, la noción del Estado Mínimo; es una atractiva opción, la verdad, frente a la política máxima y totalizadora. Pero lo que de ninguna de las maneras puede defenderse con justeza y rigor, y aun con dignidad, un proyecto de ética Mínima. Pues es el predominio y sugestión de una moral de mínimos –o bajo mínimos–lo que nos desmejora y nos rebaja; esto es, el vivir por debajo de nuestras posibilidades, el desatar las pasiones más bajas y mezquinas (el miedo y la esperanza), el temer la vida superior, que no significa el más allá, sino el más aquí, la única forma moral de vida a la que puede humanamente aspirarse.

Si se incorpora uno a la política dimitiendo de sus personales cuidados y se alista al pelotón comunitario cediéndole los atributos de la individualidad, está comenzando a sembrar la semilla de la servidumbre y entronizando la obediencia, la obligación y la coerción como auténticos mandarines de la vida pública. Si se postula la ética pública sin atender previamente los requisitos de la ética privada, entonces aquélla puede fácilmente constituir la manera brusca de cubrir las necesidades de ésta, que además de más relevante, son más inmediatas.

Henos ante un fenómeno tan simple como –por la contumacia de la sinrazón y la baja moral– raro y difícil de lograr: las glorias y las miserias de la vida en común, de la vida política, incumben y dependen en última instancia del temple, la virtud y la decencia. Los beneficios de la vida en común no nos sobrevienen: si resulta aprovechable y confortable es porque hombres templados, buenos y honestos la hacen posible. Una sociedad totalitaria, una convivencia impuesta, una subordinación miserable al poder y a la injusticia, un régimen de vida autoritario, enemigo de la libertad, sólo son posibles mediante la «colaboración o participación ciudadana» o, al menos, por la adhesión implícita y callada, por activa y por pasiva, por hacer y por dejar/se hacer.

La política no mejora al hombre, como ya he dicho, pero lo encanalla con suma facilidad. Porque si bien el trato con el otro favorece la tarea de ser feliz y vivir contento, si el individuo no preserva su identidad y garantiza su esfera personal – si no guarda las distancias, por así decirlo– se verá sobrepasado, estrictamente alienado por el agobio y la opresión, por la intimidación de los otros, de la comunidad. Esta eventualidad no nos convertiría en hombres culpables, pero sí en cómplices. Hombres cegados por el temor y la cobardía, débiles de carácter, viciados por el nihilismo, por la akrasía, o por todo ello junto.

No hay libertad política sin voluntad de ser libres, ni sujeción política sin voluntad de someterse o ser sometido. ¿Es éste un discurso moderno?

«La edad moderna fue una época sin héroes, sin fe, sin reconocimiento público a todo lo que fuese elevado o excelente de lo que representado por el hombre común. Necesitaba una arquitectura que reflejase su propia visión moral, la de una sociedad sin clases, en la que todas las jerarquías han desaparecido, una sociedad sin absolutos, sólo con valores relativos.» (Roger Scruton, Gentle Regrets)

Manuscritos de Leonardo Da Vinci

VI El «sí» y el «no»: hecho, valor y símbolo en la moral

Para la ética del contento, lo realmente importante es aquello que uno mismo quiere y decide, la propia conservación, la libertad, la alegría, el bienestar. A todo ello dice «sí», sabiendo que su logro no depende del otro sino de sí mismo. Hay aquí individualismo moral y mucho amor propio –y si se quiere decir así, también egoísmo–, porque no piensa en el otro, en primer lugar, y, por tanto, no se moviliza por la solicitud o la compasión hacia el otro, no se pone en su lugar (en el de aquél), no procura ni gestiona su bien, pero tampoco su mal, no le interesa tanto como para dañarle ni perjudicarle. A quien esto le parezca poca cosa, que juzgue su contrario.

Mas, cuando a uno se le solicita y urge para una incursión que le desazona o no aprueba o le repugna, porque sabe que no está bien hacerlo, que eso no es lo suyo, que se le puede pedir todo lo que un hombre puede acometer, pero no más, a ese apremio y exhortación, dice simplemente «no»: «No importa lo que hagan los demás, conmigo no contéis». Es decir: «Al que escoge la nada, la nada le doy» (G. K. Chesterton).

Se preguntaba Theodor W. Adorno por la posibilidad de la poesía después de Auschwitz. Pero ¿qué decir del porvenir de la política después de Auschwitz? Y del Gulag. No hablo de esta o aquella política, sino de toda política, no me refiero a una política sin ética, sino de la política en vez de la ética. Hablo de la política que fraudulentamente se apropia de la ética. Hablo, en fin, de la ética y tal vez de la política.

En el mismo año –1944– que Friedrich A. Hayek señalaba públicamente las causas profundas del totalitarismo (Camino de servidumbre), alguna de las cuales residía en el interior de las democracias golpeadas y que decían defenderlas frente al enemigo de la libertad, Adorno escribe junto a Max Horkheimer Dialéctica de la Ilustración, un dogmático y resentido manifiesto antiliberal, al amparo de la democracia liberal que los acogió de la persecución de nazismo antiliberal, clamando contra los males del mundo sin remedio, a menos que aconteciera lo que ellos pensaban como una gran regeneración. Contra el espíritu de la Modernidad, a su parecer, fracasado. En un determinado capítulo del libro, consagrado al análisis dialéctico de la industria cultural, Theodor W. Adorno repudia la burguesía, el Pato Donald y los dibujos animados, la risa, el cine y el jazz, figuras extremas, por lo visto y leído allí, de la decadencia. La radio y el teléfono tampoco escapan a la invectiva del autor; aquélla por «democrática», éste por «liberal». Ni siquiera las revistas ilustradas quedan a salvo de semejante censura indignada; hasta ese extremo llegaba el descontento dialéctico contra cualquier rastro de ilustración… ¿Cómo escapar del odio generando, al mismo tiempo, odio?

«Si lo real me incomoda y deseo liberarme de él, lo haré, pero de una manera más flexible, mediante un modo de mirar que se coloca a medio camino entre la admisión y la expulsión pura y simple: un modo que no dice sí ni no a la cosa percibida, o mejor le dice a la vez sí y no. Sí a la cosa percibida, no a las consecuencias que normalmente deberían seguirse.» (Clément Rosset, Lo real y su doble).

Año 1946. Otro antiliberal tan profundo como Adorno o Horkheimer, autor de una ontología muy seria, colmada de adustez y descontento, Martin Heidegger, recién acabada la segunda gran guerra y aplastado el régimen nazi que tanto le sedujo, escribe la Carta sobre el humanismo. No habla, ahora, de política; tuvo su oportunidad y perdió. Ahora vuelve a ser un ciudadano corriente, sólo piensa en la categoría filosófica «ser», objeto superior de preocupación y desvelo al que dedica el pensar. Allí dice: «Tal vez lo característico de esta era mundial sea precisamente que se ha cerrado a la dimensión de lo salvo («das Heil»). Tal vez sea éste el único mal («unheil»)»

La banalidad del mal… En esta ocasión, el mal no se difiere sino que se digiere. Heidegger, en el claro del bosque, atendía la casa del Ser y se dedicaba a su cuidado, a la cura, con mucha convicción y mucho estómago. Aunque Ortega y Gasset reconoce la deuda contraída con Heidegger respecto a la importancia que cabe conceder al «cuidado» y a la «cura» en nuestra preocupación por la vida, la perspectiva filosófica del filósofo español se separa considerablemente de la del alemán.

«Muy finamente, Heidegger dice: entonces la vida es “cuidado”, cuidar –Sorge– lo que los latinos llaman cura, de donde viene procurar, curar, curiosidad, etc. En antiguo español la palabra “cuidar” tenía exactamente el sentido que nos conviene en giros tales como cura de almas, curador, procurador.» (José Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?)

Creía Heidegger estar a salvo de sí mismo y en el campo de la verdad, del que se sentía guarda e intérprete, la verdad que se encuentra más allá de las circunstancias humanas y del sueño humanista. Porque se pregunta, ¿cómo puede el humanismo citar a la humanidad cuando ha cometido la mayor inhumanidad al olvidarse del ser en favor del hombre? El pensador germano jubilado ahora se dedica a pensar, en todo menos en Auschwitz. Quizá por esta razón sí cree en la posibilidad de la poesía, a la que considerará la última posibilidad de la filosofía, forma de descubrir el sentido del ser por medio de las palabras. Después de Auschwitz la poesía todavía es posible, porque Auschwitz no significa, para Heidegger, prácticamente, nada. El hombre lo es porque habla y escucha el lenguaje del ser. De lo demás no sabe ni piensa en ello. Por esta senda, liderada por el rector de Friburgo, ha transitado una buena parte de los simpatizantes del postmodernismo.

Año 2001. El 11 de septiembre. Nueva York y otros puntos de Estados Unidos de América sufren los más terribles atentados terroristas perpetrados en los últimos tiempos. El desafío antiamericano, antioccidental y anticivilizatorio ha sido lanzado sobre el tapete de la historia de la manera más cruda y cruel. Mientras unos cuentan las víctimas, les rinden homenaje y preparan la defensa que evite nuevos ataques, otros cantan victoria o practican una poética de la devastación. Tras el incendio de la ciudad, hay muchas maneras de celebración: bailar sobre la tumba del difunto o tocar la lira. Jean Baudrillard, una de las cabezas más representativas del movimiento post moderno, escritor sin fronteras de género, moviéndose libérrimamente entre la poesía y la filosofía, publica un texto titulado «El terrorismo». Allí tilda de «evento» la masacre en Manhattan, acaso por no decir «acontecimiento»:

«Los eventos han levantado sus brazos caídos. Es más, con los atentados de Nueva York y del World Trade Center lo que tenemos es un evento absoluto, la “madre” de los eventos, el evento puro que concentra en sí todos los eventos que nunca tuvieron lugar. Todo el juego de la historia y del poder queda subvertido, y al mismo tiempo las condiciones del análisis.»

Y añade: «En suma, ellos lo hicieron, pero nosotros lo quisimos.»

Bastantes intelectuales postmodernos hablan desde la tribuna como quien declama desde la escena. Para no ser antiguos, ni tampoco modernos, entonan el Himno de la Tristeza, el canto del cisne de la Civilización, la cual no consideran más que una mera palabra, cuando no un pequeño relato sin contenidos ni validez factual. En realidad, estos maestros del descontento se aborrecen a sí mismos. Aunque la sintaxis y la semántica que utilizan resulten, por lo común, incomprensibles, en el fondo se les entiende todo. Si ellos deciden negar la realidad, la verdad y la historia, caer en la miseria, a los defensores de la vida, la libertad y el contento nos cabe decir «no» a los negadores (y a los negacionistas).

VII Vivir en un presente continuo

No somos modernos porque queramos, y menos porque lo proclamemos a los cuatro vientos, como queriendo descubrir el Mediterráneo, sentirnos muy cool y al día. Más que modernos (postmodernos o transmodernos), en rigor, somos personas de nuestro tiempo y lugar, personajes de nuestra circunstancia. O, al menos, a ello deberíamos aspirar. No anhelamos ser menos que eso, pero tampoco mucho más… Eso de lo que hablo es lo que ocurre a menudo a propósito de falsarios progresismos, que apelando a cambios indefinidos, a revoluciones permanentemente solapadas, finalmente tienden a fosilizar la vida, cuando no a retrotraerla al pasado, llevándola hacia atrás; e, irremisiblemente, a nosotros con ella. Algo similar sucede –o sería mejor decir, ha sucedido– con el denominado postmodernismo, esa moda culturalista que suspira –que suspiraba– por dejar atrás lo que ya tenemos, por pasar por encima de lo habido, por superar la realidad sin verdaderamente haberla poseído. Es ésta una forma de estar de vuelta de muchas cosas sin siquiera haberlas alcanzado.

Los individuos de nuestro tiempo, los hombres y las mujeres del siglo XXI, quienes deseamos la vida buena, no queremos quedarnos parados ni retroceder. Pero tampoco queremos ir demasiado lejos o a ninguna parte. Sí anhelamos, con todo, seguir avanzando e ir a más. Nuestro empeño cultural, de cara al tiempo presente, significa algo más, mucho más, que el dilema de ser moderno o postmoderno: significa vivir y pensar como personas de nuestros días que no renuncian ni repudian el pasado. Y no para vivir y pensar de cualquier manera, sino plenamente, en libertad y muy de veras, es decir, «muy siglo XXI».

Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2013/n141p07.htm

El Catoblepas • número 141 • noviembre 2013 • página 7

3 de diciembre de 2013